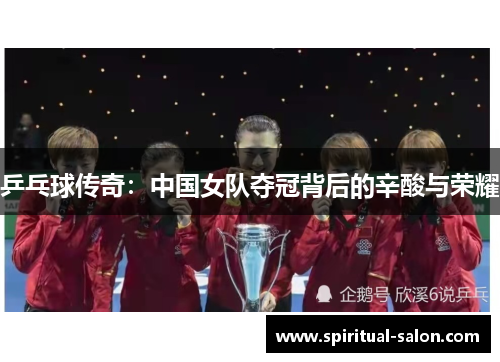

乒乓球传奇:中国女队夺冠背后的辛酸与荣耀

2025-03-29 04:47:31

在乒乓球的世界里,中国女队的每一次夺冠都被视为理所当然,但荣耀背后却是常人难以想象的艰辛。从日复一日的严苛训练到赛场上的心理博弈,从伤病的困扰到家庭与事业的艰难平衡,这支队伍用血汗书写了传奇。本文将从训练日常、心理挑战、伤病代价和团队精神四个维度,揭开中国女乒夺冠之路的隐秘角落,展现那些被金牌光芒掩盖的真实故事。

1、荣耀背后的汗水

清晨五点半的北京训练基地,乒乓球撞击台面的声音早已响彻场馆。队员们重复着看似简单的正手攻球动作,每个动作需要精确到毫米级误差。教练组用高速摄像机记录着每一次挥拍角度,数据分析师实时调整训练方案。这种科学化训练模式,让中国女队始终保持着技术领先优势。

体能训练室的场景更令人震撼。队员们身负20公斤沙袋进行折返跑,汗水在地面汇成溪流。核心力量训练中,她们需要在平衡球上连续完成50组挥拍动作,稍有不慎就会重重摔下。这种超越极限的训练强度,锻造出赛场上看似轻松实则千锤百炼的技术动作。

节假日对她们而言只是训练计划表上的普通日期。除夕夜仍在加练发球技术的场景屡见不鲜,休息日加练三小时成为不成文的规定。正是这种近乎偏执的坚持,让中国女队在技术层面始终立于不败之地。

2、心理战的博弈

国际赛场上,技术对决只是表象,真正的较量在心理层面早已展开。面对日本选手的凌厉攻势,队员们需要时刻保持"泰山崩于前而色不变"的定力。教练组会提前半年研究对手的微表情,制定针对性的心理干扰策略。

2019年世乒赛决赛局,丁宁在8-10落后的绝境中,突然改变发球节奏打乱对手心理防线,最终完成惊天逆转。这种临场应变能力源自每周三次的心理抗压训练,包括在嘈杂环境中完成精确击球、在突发干扰下保持专注度等特殊训练。

更残酷的是队内竞争。主力队员需要时刻提防年轻选手的冲击,每次队内循环赛都堪比世界级对决。这种"内战比外战更残酷"的竞争机制,锻造出队员们钢铁般的意志品质。

3、伤痛的勋章

翻开女队队员的医疗档案,触目惊心的伤病记录诉说着荣耀的代价。刘诗雯的腰肌劳损需要每天进行两小时理疗,陈梦的腕关节积液曾让她三个月无法持拍。这些伤痛成为运动员的"职业勋章",却也在不断考验着她们的职业生涯。

2016年里约奥运会前,李晓霞的肩袖损伤严重到无法抬起手臂。医疗团队采用冲击波疗法配合针灸,硬是在两个月内让她重返赛场。这段经历背后,是运动员咬着毛巾忍受剧痛完成康复训练的坚持。

更少为人知的是退役后的后遗症。许多老队员常年受关节炎困扰,阴雨天时疼痛难忍。但她们从未后悔,因为那些伤痛早已融入为国争光的集体记忆。

4、传承的力量

中国女乒的辉煌离不开代际传承的独特体系。邓亚萍退役后转型教练,将独门快攻打法倾囊相授;王楠创办青训营,每年筛选上千名苗子重点培养。这种传帮带传统,确保着技术优势和战术创新的延续。

训练基地的荣誉墙上,历代冠军的照片构成独特的时间轴。年轻队员每天经过时都会驻足凝视,那些泛黄的老照片既是压力也是动力。每逢大赛前,现役队员都会与前辈进行座谈,汲取经验的同时也感受着历史的重托。

体育官方登录更令人动容的是团队至上的精神传承。主力队员会主动陪练替补队员,老将自愿让出参赛机会培养新人。这种不计个人得失的集体主义,铸就了中国女乒长盛不衰的根基。

总结:

中国女乒的夺冠之路,是一条用血汗铺就的荆棘之路。从训练馆到赛场,从身体到心灵,她们承受着超越常人的压力与挑战。那些被金牌掩盖的伤痛、被欢呼淹没的泪水,共同编织成这个时代最动人的体育传奇。

当我们为领奖台上的辉煌喝彩时,更应该记住那些默默付出的日夜。中国女乒的故事不仅是体育竞技的胜利,更是一个关于坚持、牺牲与传承的民族精神写照。这种精神力量,必将激励新一代运动员继续书写属于中国乒乓球的荣耀篇章。